Im Dezember 2006 hatte der Bohrmeissel nach 154 Bohrtagen sein Ziel in 5009 Metern Tiefe erreicht. Die gesamte geologische Schichtenfolge des Rheingrabens bis zum 240 Millionen Jahre alten Buntsandstein wurde durchbohrt, der Rest der Bohrstrecke verlief durch harten Granit. Der erste Meilenstein des Projekts «Deep Heat Mining» war planmässig erreicht.

Man fand wie erwartet 200 Grad heissen, undurchlässigen, aber geklüfteten Granit. Das Ziel war, mit Wasserdruck die Klüfte aufzupressen, um Tausende solcher Spalten wasserwegsam zu machen. Darin sollte später Wasser wie in einem Wärmetauscher zirkulieren, um es dann erhitzt in einer zweiten und dritten Bohrung wieder zur Oberfläche zu befördern und ein geothermisches Kraftwerk zu betreiben.

Projektgesellschaft war die Geopower Basel AG, ein Konsortium angeführt von den IWB. Aus der Region beteiligt waren die Genossenschaft Elektra Baselland und der Gasverbund Mittelland. Zudem waren diverse Stadtwerke sowie die Axpo mit im Boot. Der Kanton Basel-Stadt steuerte dem 60-Millionen-Projekt einen Betrag von acht Millionen Franken bei.

Unkomplizierte Testbohrungen

Das Projekt Deep Heat Mining hatte seinen Beginn 1997, lange bevor die Energiewende erfunden wurde. Der Ursprung waren die Erfolge in der geothermischen Wärmegewinnung mit Bohrungen wie in Riehen und Bad Schinznach. Das damalige Bundesamt für Energiewirtschaft ermutigte eine Gruppe von Geologen und Ingenieuren, zu prüfen, ob aus Geothermie Strom produziert werden könnte. Innerhalb von drei Jahren entwarfen wir in einem kleinen Team den Projektvorschlag und stellten ihn mehreren Stadtwerken und Stromproduzenten vor. Gefallen fand das Projekt bei den IWB. Regierung und der Grosse Rat waren der Projektidee gleichermassen zugetan.

Unkompliziert wurde 1999 eine erste Versuchsbohrung beim Zoll Otterbach bewilligt und finanziert. Selbst als die erste Bohrung auf technische Schwierigkeiten stiess, erfolgten Bewilligung und Finanzierung für eine zweite Bohrung gleichermassen zügig. Die zweite Bohrung bis auf eine Tiefe von 2755 Metern brachte den benötigten Erfolg: Erstmals konnte man nachweisen, auf welcher Tiefe das kristalline Grundgebirge begann und wie es beschaffen war. Die Temperaturzunahme entsprach den Erwartungen.

In diesem Loch ist bis heute einer der weltweit tiefsten Seismometer installiert. Dieser registriert unter dem Druck einer Wassersäule von 2,5 Kilometern und bei einer Temperatur von 125 Grad die winzigsten Beben unter Basel – Mikrobeben, die weit unter der Wahrnehmungsschwelle von Oberflächenstationen liegen.

Erdbeben am Feierabend

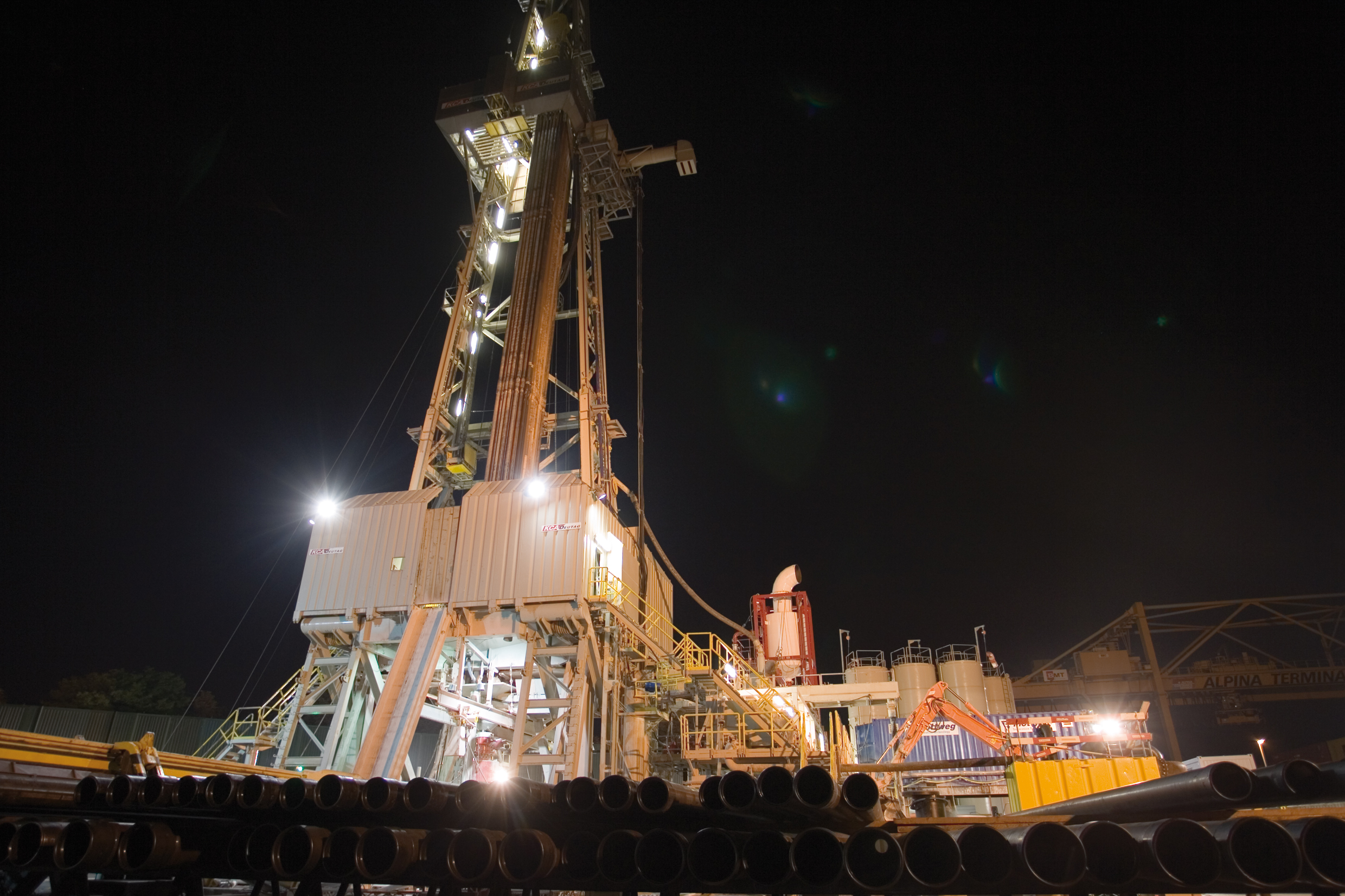

Mit einem grossartigen Team internationaler und lokaler Fachleute bereiteten wir auf dem Werkhof der IWB in Kleinhüningen drei Tiefbohrungen vor. Mit einem der grössten Bohrtürme Europas ging man ans Werk, um zwei fünf Kilometer tiefe Bohrungen nacheinander durchzuführen.

Dass es bei den Einpressversuchen nach Beendigung der ersten Bohrung zu spürbaren Erschütterungen kommen könnte, war vorgängig bekannt. Zur Überwachung wurden stadtweit mehrere, bis über 500 Meter tiefe Messstationen eingerichtet, damit allfällige Erschütterungen in Echtzeit lokalisiert werden konnten und man darauf reagieren konnte. Die Oberaufsicht lag beim Schweizerischen Erdbebendienst.

Der Rest ist Geschichte. Die Injektionen lösten eine Vielzahl von unerwartet heftigen Bergschlägen aus, fünf davon wurden von der Bevölkerung verspürt. Vor allem das erste Beben mit einer Magnitude von 3,4 überraschte alle Stadtbewohner am frühen Feierabend des 8. Dezembers 2006. Diesem Ereignis vorhergegangen waren schon kleinere, nicht fühlbare Beben, die uns die Injektionen vorzeitig stoppen liess. Das Projekt wurde – entgegen der vielfach falschen Meinung – nicht erst nach den fühlbaren Beben, sondern bereits eine Stunde zuvor eingestellt, da erkannt wurde, dass die Injektionen eine höhere Seismizität zur Folge hatten als erwartet. Jedes noch folgende fühlbare Beben, das letzte sogar 56 Tage danach, bedeutete einen weiteren Sargnagel für das Projekt. Dass fühlbare Erschütterungen noch so lange nachfolgen konnten, liess sich erst mit späteren Analysen erklären.

Bagatellschäden an Häusern

Für alle Beteiligten war es selbstverständlich, dass diese Ereignisse im Detail aufgeklärt werden mussten. Hier wurde ein Ergebnis erzielt, das so nicht zu erwarten war. Die theoretischen Erwägungen haben das zwar ausdrücklich nie ausgeschlossen. Doch Behörden wie Fachexperten stimmten aufgrund der Einschätzungen dem Vorgehen zu.

Man war sich bewusst, dass hier Neuland beschritten wurde. Deshalb wurde sehr viel in das Monitoring investiert. Der gewonnene Datensatz sucht tatsächlich weltweit seinesgleichen. Mit damals verfügbarer Technik wurden über 15 000 mikroseismische Ereignisse registriert, von denen über 3000 mit einer Genauigkeit von weniger als hundert Meter lokalisiert werden konnten. Der effektive Schadensumfang an Gebäuden wurde nie genau ermittelt. Strukturelle Schäden oder Personenschäden waren sowieso keine zu vermelden. Nachdem über Radio und Presse wiederholt aufgerufen wurde, allfällige Schäden anzuzeigen, gab es rund 2000 Meldungen von Bagetellschäden, meist Haarrisse in Fassaden. Auf eine Ursachenabklärung wurde bewusst verzichtet. Eine kulante Vergütung kam in jedem Falle günstiger als jahrelange Rechtsfälle.

Überfordert in der Aufklärung war einzig die Staatsanwaltschaft. Ohne das komplexe Projekt und den Ablauf des Bewilligungsverfahrens und der Planungsprozesse je begriffen zu haben, kam der Staatsanwalt auf die gloriose Idee, mich, den Projektleiter, der vorsätzlichen Verursachung einer unterirdischen Überschwemmung und vorsätzlichen Verursachung eines unterirdischen Bergsturzes anzuklagen. Die absurde Anklage führte zu einem uneingeschränkten Freispruch und einem baldigen Abgang des Staatsanwalts.

Die minutiösen Datenaufzeichnungen haben dem Schweizerischen Erdbebendienst und Hochschulinstituten von Berlin bis Japan jahrelang Forschungsmaterial geliefert. Der vollständige Datensatz gilt auch heute noch weltweit als Standardreferenz für menschengemachte Beben.

Eine Erkenntnis ist zum Beispiel, dass die Bergschläge nichts mit dem erhöhten Erdbebenrisiko in Basel zu tun haben. Mit hydraulischen Injektionen kann man bei Kenntnis der Spannungsverhältnisse praktisch überall Scherungen im Untergrund verursachen. Die Kunst ist es nicht, die Scherungen zu vermeiden, sondern die Stärke der damit verbundenen Erschütterungen kontrollieren zu können. Dieses Wissen ist entscheidend überall dort, wo Stoffe in den Untergrund gepumpt werden.

Die Ziele des Vorhabens wurden in Basel nicht erreicht. Trotzdem darf man auf das Erreichte stolz sein. Neben den bereits erwähnten Erkenntnissen hat sich das Microseismic Monitoring zu einer bewährten Überwachungsmethode für Arbeiten im Untergrund entwickelt.

Aus der damaligen Geopower Basel AG ist die Geo-Energie Suisse mit ähnlichen Beteiligungen hervorgegangen. In Haute-Sorne bei Delémont ist ein Nachfolgeprojekt geplant, in dem die Tiefengeothermie aus den Lehren von Basel weiterentwickelt werden soll.

Die Bohrung Basel ist von viereinhalb Kilometern Tiefe bis zur Oberfläche wassergefüllt und mit zementhinterfüllten Stahlrohren ausgekleidet. Eine Weiterführung des ursprünglichen Projekts kommt nicht infrage. Auf rund 2,5 Kilometern Tiefe, am Top des Granits, hatte man bei den Vermessungen offene Klüfte mit heissem Wasser erkannt. Es würde durchaus Sinn machen, die Förderung dieses heissen Wassers für das Fernwärmenetz zu prüfen.

Das Thermalwasser könnte unter Umständen wie in Riehen erschlossen werden. Im Weiteren bietet sich das ungewöhnlich tiefe Bohrloch zum Test von Hochdruck- und Hochtemperatur-resistenten Messwerkzeugen an. Die Entwicklung solcher Geräte wäre für die Tiefengeothermie von grosser Wichtigkeit. Ein entsprechender Projektvorschlag wurde von der ETH leider nicht aufgenommen.

Amerika sieht Potenzial

Persönlich bin ich der Ansicht, dass die Stromproduktion aus Tiefengeothermie bedeutendes Potenzial, aber noch einen sehr langen Weg vor sich hat. Die Herausforderung liegt in der Bohrtechnik und der Erzeugung eines weit verästelten, durchlässigen Kluftsystems. Sie erfordert Bohrtechniken, die wahrscheinlich in der Erdöl- und Erdgasindustrie weiterentwickelt werden. Um Fortschritte zu erlangen, braucht es nämlich die Möglichkeit, neue Techniken in Hunderten von Bohrungen laufend zu testen und zu verbessern. In gut gemeinten Einzelprojekten ist das kaum möglich.

Das amerikanische Bundesamt für Energie (US DOE) sieht in der Tiefengeothermie ebenfalls ein wichtiges Potenzial. Dort wird die Herausforderung im grossen Stil, in einer Art «Raumfahrt in die Tiefe» angegangen. Das US DOE hat dafür einen Wettbewerb ausgeschrieben. Dafür bewerben sich fünf Konsortien, bestehend aus zivilen und militärischen Forschungsinstituten, Erdölfirmen und Servicegesellschaften der Erdölindustrie. Diese Bewerbungen darf ich heute im Auftrag des US DOE mitbeurteilen.